Por Brenda Macías

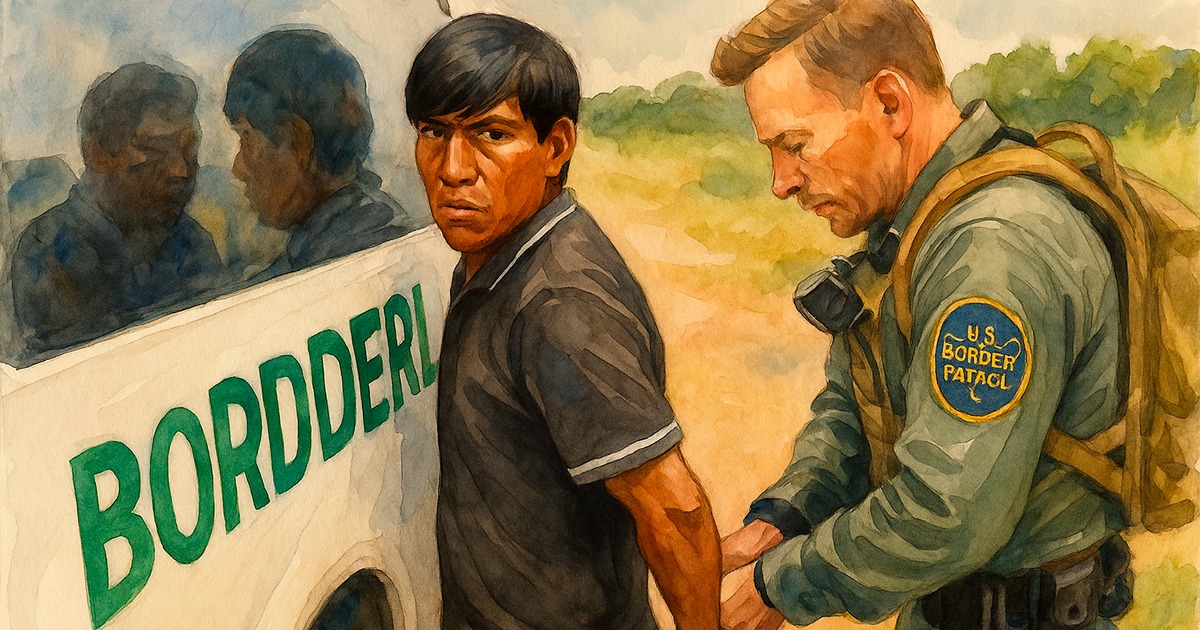

La frontera entre México y Estados Unidos no sólo es una línea geográfica, es una herida abierta; es un espacio simbólico, económico y político donde se materializa una de las crisis humanitarias más compleja de nuestro tiempo: la “crimigración”. Esta fusión entre el sistema penal y la política migratoria ha convertido la movilidad humana en un delito, redefiniéndola bajo una lógica de castigo y exclusión.

El término «crimigración», acuñado por Juliet Stumpf, desde la academia jurídica en Estados Unidos, describe cómo el derecho migratorio, originalmente de carácter administrativo, ha sido absorbido por el derecho penal. Esta transición tiene consecuencias graves: la detención masiva de migrantes, su criminalización en tribunales, el uso de centros de detención como cárceles encubiertas y la militarización de las fronteras. En el caso de la frontera norte de México esta realidad se vive a diario, no sólo a partir de Donald Trump, sino desde tiempo atrás.

Cada año cientos de miles de personas, en su mayoría procedentes de Centroamérica, cruzan México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Escapan de contextos de violencia, pobreza extrema, persecución política y desastres naturales. No obstante, lejos de encontrar refugio, se topan con un muro no sólo físico, sino también jurídico, policial y simbólico: el muro de la “crimigración”.

Durante las últimas dos décadas la política migratoria estadounidense ha girado hacia la seguridad nacional, especialmente tras el 11 de septiembre de 2001. Bajo este enfoque la migración se percibe como una amenaza potencial y no como un fenómeno humano y estructural. Se han implementado leyes como la “Zero Tolerance Policy” que, bajo el gobierno de Donald Trump, permitió la separación sistemática de familias migrantes y el procesamiento penal de adultos por cruce ilegal. Aunque dicha política fue formalmente retirada, sus efectos siguen vigentes en prácticas cotidianas.

🗞 | Suscríbete aquí al newsletter de El Coahuilense Noticias y recibe las claves informativas del estado

México, por su parte, ha sido presionado para convertirse en un filtro migratorio. Programas como “Quédate en México” (Migrant Protection Protocols) obligaron a solicitantes de asilo a esperar del lado mexicano mientras sus casos eran resueltos en Estados Unidos, a menudo en condiciones precarias y expuestos a la violencia. Además, la Guardia Nacional mexicana ha sido desplegada en el sur del país para contener el flujo migratorio, priorizando el control sobre los derechos humanos.

Este escenario se ve agravado por el populismo punitivo, una estrategia política que promete mano dura frente a la migración irregular con el fin de ganar popularidad rápida. Bajo esta lógica se promueve la idea de que el migrante representa una amenaza a la seguridad nacional, al empleo o a la cultura. El discurso punitivo criminaliza al pobre, al extranjero, al desplazado. Y es ese discurso el que sustenta muchas de las leyes actuales.

Las consecuencias humanas de esta estrategia son devastadoras. Los centros de detención, tanto en Estados Unidos como en México, han sido denunciados por condiciones inhumanas: hacinamiento, falta de atención médica, alimentación inadecuada y violaciones de derechos. Niños separados de sus padres, mujeres agredidas sexualmente, personas desaparecidas en el desierto o asesinadas por el crimen organizado son parte del saldo de esta guerra contra la migración.

La “crimigración” también ha alimentado una industria de la detención. Empresas privadas lucran con la gestión de centros migratorios, recibiendo millones de dólares por cada cama ocupada. La justicia migratoria, lejos de ser un proceso humanitario, se convierte en un negocio donde el sufrimiento se contabiliza y se factura.

Frente a esto, es urgente replantear el enfoque. La migración no es un crimen, sino una respuesta a desigualdades profundas. En lugar de criminalizar al migrante, los Estados deberían centrar sus esfuerzos en combatir las causas que obligan a migrar: la violencia, la corrupción, la falta de oportunidades, el cambio climático. También es necesario que la cooperación internacional no se base solo en el control, sino en el respeto a los derechos humanos.

Como sociedad, debemos cuestionar el relato dominante que asocia migración con delincuencia. Detrás de cada persona que cruza la frontera hay una historia de valentía, desesperación y esperanza. No podemos seguir permitiendo que estas historias terminen en celdas, en campamentos improvisados o en fosas comunes.

En este punto es valioso recuperar la mirada de Gloria Anzaldúa en su emblemático libro Borderlands/La Frontera. Anzaldúa no entiende la frontera únicamente como una división física, sino como una herida abierta, una zona de contacto en constante conflicto, pero también de creación cultural. En su visión, quienes viven, cruzan o resisten en la frontera habitan un “espacio liminal”, donde las identidades no son fijas, sino híbridas, en movimiento. Esta perspectiva rompe con la lógica binaria de legal/ilegal, ciudadano/extranjero, y nos invita a pensar la frontera no como límite, sino como posibilidad. Tal como ella escribió: “La frontera entre Estados Unidos y México es una herida abierta donde el Tercer Mundo choca contra el Primer Mundo y sangra”. Su lectura nos recuerda que toda política que no entienda la dimensión humana, histórica y espiritual de la frontera, está destinada a fracasar.

La frontera México-Estados Unidos seguirá siendo un punto de tensión, pero también puede convertirse en un espacio de dignidad, justicia y acogida. Eso requiere políticas distintas, liderazgos valientes y, sobre todo, una sociedad que deje de ver al migrante como amenaza y lo reconozca como igual. Y sobre este renacer a pesar de la adversidad, la investigadora Carolina Aguilar, posdoctorante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, se ha dedicado a documentar los casos de asociaciones de migrantes, que sin descanso, resisten y buscan espacios de enunciación.

“Crimigración” y populismo punitivo van de la mano. Ambos responden al miedo, al prejuicio y a la desinformación. Superarlos requiere algo más difícil pero más valioso: empatía, verdad y voluntad política. Sólo así dejaremos de castigar la movilidad y comenzaremos a entenderla como lo que realmente es: un derecho humano fundamental.

MÁS DE LA AUTORA:

Síguenos en