Por Valeria Cämun

La historia de la humanidad es reemplazada por teorías “conspiranoicas” que se consumen en videos de un minuto.

De las noticias que destapan casos de corrupción y por las que asesinan periodistas, sólo se lee el encabezado.

Y es más probable que un joven conozca a “bombardino cocodrilo”, a que ubique a Israel en el mapa.

Es la ignorancia voluntaria: la que asusta más que los 38 mil analfabetas que hay en Coahuila, y que es más peligrosa que las cuatro millones 456 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir en México.

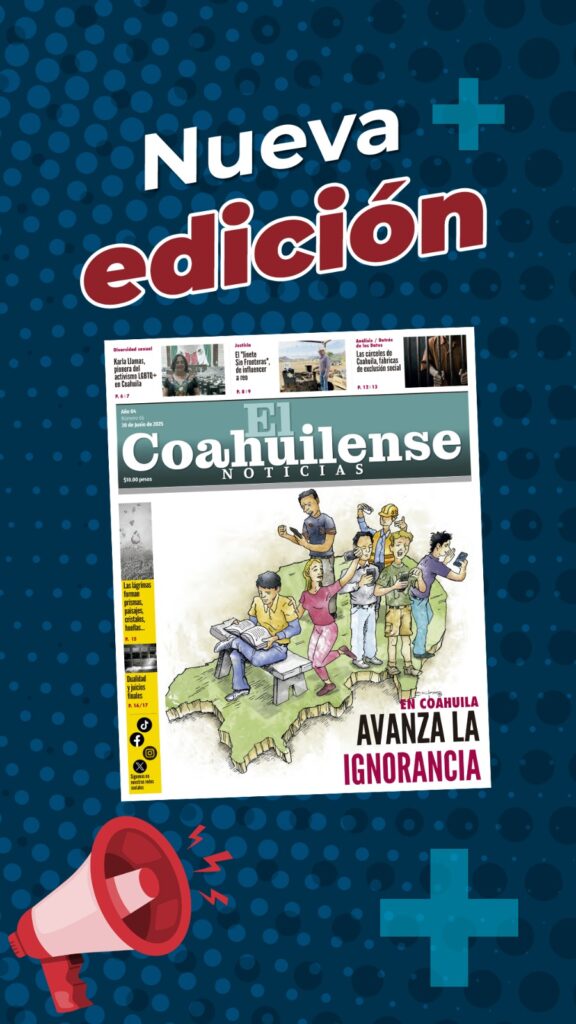

Atraso real

El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) de Coahuila, a cargo de Jaime Bueno Zertuche, lanzó una campaña para atender el rezago educativo que ya se venía arrastrando y que aumentó con la pandemia de covid-19, debido a que muchos niños -hoy adolescentes- tuvieron que abandonar su educación básica.

Así que a esas 38 mil personas que no saben leer ni escribir se les suman 80 mil que no han terminado la primaria y 352 mil que no tienen secundaria; o sea que, de los tres millones 300 mil habitantes en el estado, alrededor de 470 mil no cuenta con habilidades de lecto-escritura; es decir, un 15% tiene un atraso real.

Con todo y esto, Coahuila está entre los estados con menos analfabetismo a escala nacional.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre saber leer y comprender lo leído; o poder escribir y no darse a entender: basta una mirada a redes sociales para comprobar que la ortografía y los signos de puntuación quedaron en el olvido.

Es el “analfabetismo funcional”, entendido como la incapacidad de utilizar las habilidades de lectura, escritura y cálculo de manera efectiva en situaciones cotidianas, lo cual afecta el desempeño social, familiar y laboral.

Porque no se trata de comprender temas filosóficos o despejar complicadas fórmulas matemáticas, sino de expresar las ideas más básicas, emociones o ser capaces de resolver conflictos interpersonales.

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, (PISA, por sus siglas en inglés) y la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE) revelan que ocho de cada diez estudiantes de secundaria en México no comprenden lo que leen, y que 34% de los estudiantes de preparatoria y licenciatura, tampoco poseen la capacidad de entender lo leído, ni realizar inferencias sobre un texto.

Además, cifras oficiales del Módulo sobre Lectura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en los últimos diez años, la población lectora de más de 18 años cayó 14 puntos porcentuales, pasando de 84.2% en 2015 a 69.6% en 2024.

Y es que, los datos confirman lo evidente: no leen porque no entienden. El 21.6% de los alfabetos mayores de 18 años confesó comprender la mitad o menos de la lectura.

“Se vuelve una cadena interminable, triste y preocupante”, dice la profesora de educación básica Anahí Garza. “Uno de los motivos principales que desmotiva a niños, jóvenes y adultos a leer es la falta de comprensión, no captan las ideas, no entienden el mensaje y esto causa hastío, pereza mental, lo que deriva en abandono escolar, así como problemas para conseguir trabajo, para relacionarse con su pareja, con sus compañeros, con su jefe; además de que, obviamente, se aleja de la cultura, del conocimiento y de la información”.

Podredumbre cerebral

En México, el analfabetismo estaba intrínsecamente relacionado a la pobreza y a la falta de oportunidades para acceder a una educación formal; pero con la aparición de las redes sociales, el contenido vacío y la falta de lectura, se incrementó de forma exponencial el número de analfabetas funcionales, en su mayoría personas con recursos económicos y con acceso a celulares con internet.

De hecho, Charles Simic, poeta y profesor serbio-estadunidense, afirmó antes de morir en 2023 que los jóvenes de clases sociales media y alta eran cada vez más ignorantes.

Esto lo comprueban estudios a escala mundial, que indican que el coeficiente intelectual está descendiendo por primera vez desde 1938, y que los indicadores de lógica, vocabulario, resolución de problemas visuales, analogías y habilidades matemáticas también disminuyeron.

“No es exclusivo de los niños y jóvenes: a las personas en general nos resulta más difícil concentrarnos”, afirma Anahí Garza. “Sí, las redes sociales influyen directamente, desde su aparición hemos ido perdiendo nuestra capacidad de razonamiento, por esa tendencia de contenido breve, rápido, resumido, y tenemos que entender que no todo el conocimiento para comprender el mundo puede resumirse en un tuit o en un video de Tik Tok”.

Aunque la docente reconoce que la tecnología podría ser un aliado excepcional para la educación, lamentablemente su uso y abuso han causado que los estudiantes dependan de herramientas como el ChatGPT y otras de Inteligencia Artificial.

“Está comprobado que quienes usan la IA para redactar ensayos tienen menor actividad cerebral en las áreas de memoria, creatividad y pensamiento crítico que quienes lo hacen sin ayuda”, afirma.

Pero, ¿quién invierte tiempo en estudiar cuando hay millones de videos de 30 segundos esperando ser devorados por horas y horas?

Así surgió el término brain rot, literalmente traducido como “cerebro putrefacto”, o “podredumbre cerebral”, que se refiere al deterioro mental o intelectual causado por el consumo excesivo de contenido fragmentado, trivial, absurdo y vacío distribuido en redes sociales.

Horas de scrollear viendo memes, videos cortos, mensajes de autoayuda, noticias falsas pero morbosas, teorías conspirativas… todo efímero, nada que nos haga pensar demasiado.

Brain rot, que en 2024 fue elegido la palabra del año por la Universidad de Oxford, se relaciona con la sobrecarga cognitiva, y ocurre cuando la mente se ve tan abrumada por la cantidad excesiva de información, que reduce su capacidad para procesar datos de manera efectiva.

Es una gratificación instantánea, estimulante y peligrosamente adormecedora, que obliga a una persona a querer consumir más y más debido a la dopamina que obtiene.

Pero todo es de chill, nada serio, de ahí que la guerra en Medio Oriente no esté en la agenda de la población.

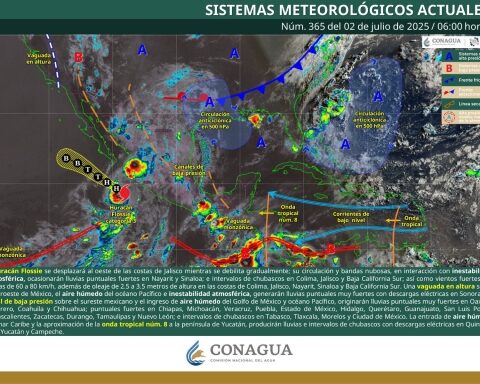

Datos del Centro de Estudios y Divulgación para la Libertad (CEDIL) indican que, durante los momentos más críticos del conflicto bélico, cuando Estados Unidos bombardeó plantas nucleares en Irán, en México y en Coahuila la conversación giró en torno al futbol.

El Mundial de Clubes y los partidos de la Copa Oro acapararon las búsquedas de Google Trends, y en quinto lugar “Qatar”, ni siquiera las palabras “guerra”, “Israel” o “Palestina” figuraron en la lista.

“Creo que a los políticos les conviene que estemos embobados en el celular porque así no les exigimos ni nos indignamos, simplemente los dejamos actuar”, considera la docente Anahí Garza. “Una vez vi en Tik Tok (risas), que Tik Tok fue creado por los chinos para mantener distraídos a los americanos, porque supuestamente allá está prohibido, y sí lo creo”.

Y advierte: “Me da miedo que cuando levantemos la mirada, el mundo ya no esté ahí”.

TE RECOMENDAMOS LEER:

Síguenos en